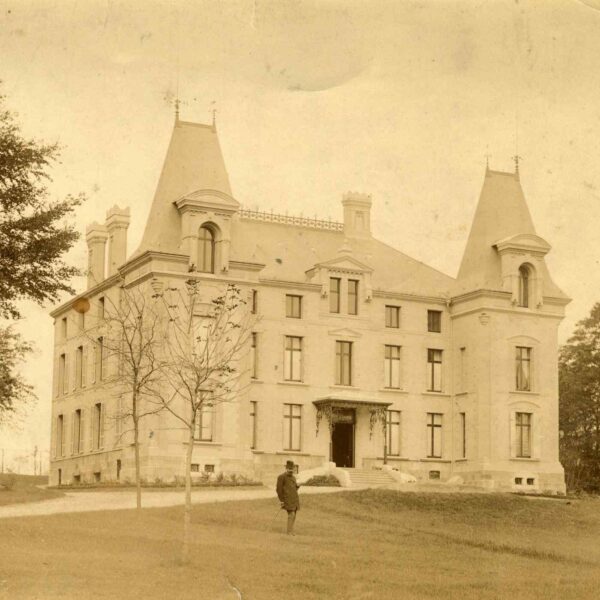

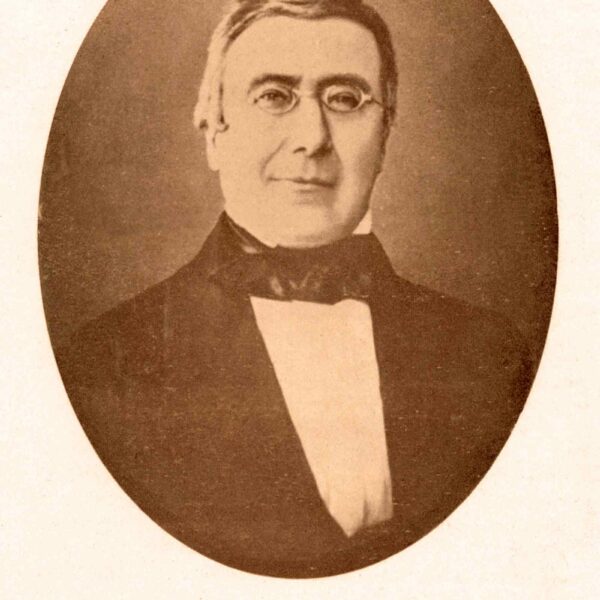

Au cœur de l’essor textile du XIXᵉ siècle, la famille Legrand marque durablement le paysage industriel et social de Fourmies. En 1825, Théophile Legrand amorce la révolution lainière locale en introduisant la machine à vapeur. Son ascension fulgurante trouve un écho architectural dans la construction, en 1841, du Château de la Marlière, imposante demeure située sur un flanc de coteau de l’Helpe Mineure. Construit en briques et grès, sur un domaine de trois hectares, ce château devient à la fois résidence familiale, lieu de réception et symbole ostentatoire de réussite.

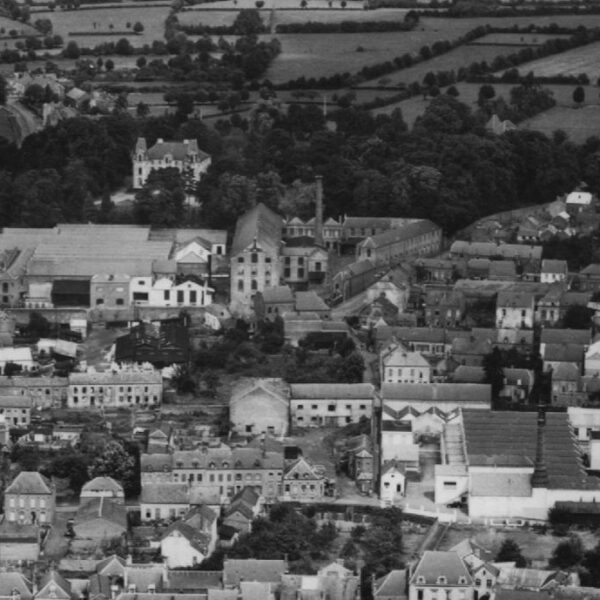

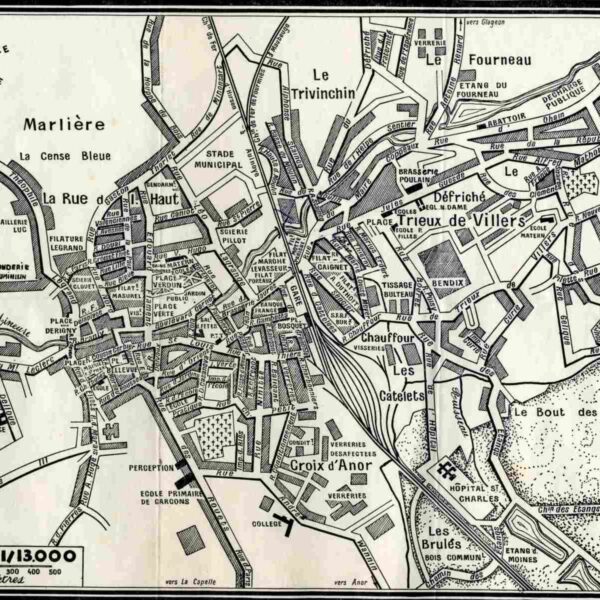

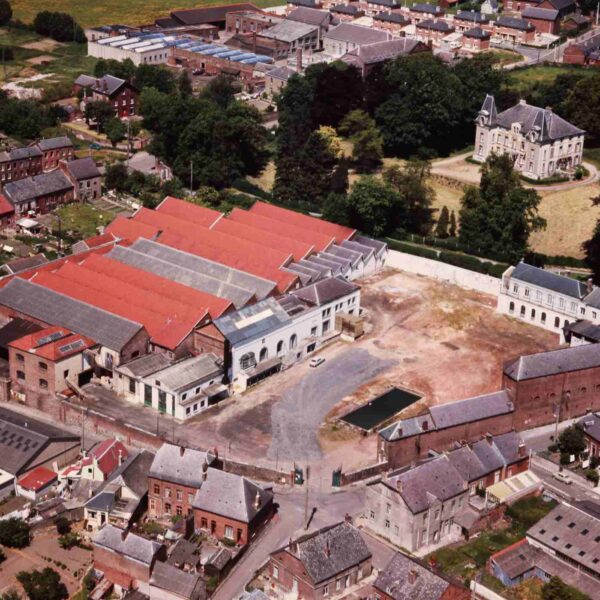

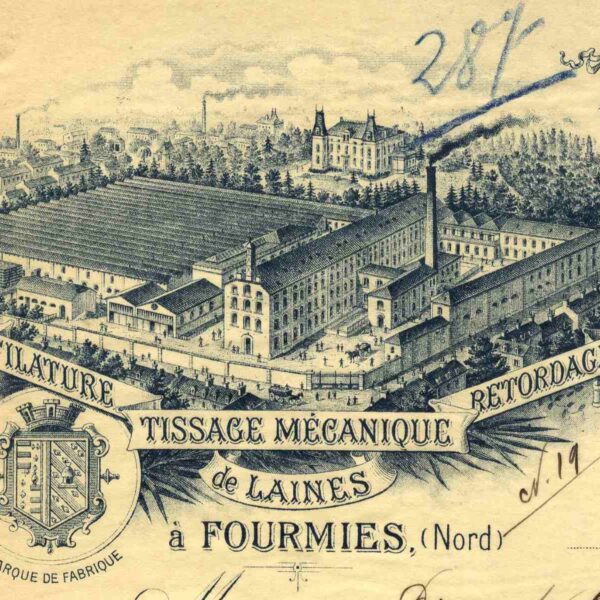

Quelques décennies plus tard, en 1883, ses descendants fondent la société Les Fils de Théophile Legrand, dont le siège est l’usine de Malakoff, un vaste établissement regroupant peignage, filature et tissage de laine, localisé rue de Malakoff, à quelques centaines de mètres du château. L’entreprise prospère rapidement : dotée de capitaux importants (2 millions de francs à sa création, puis 4,5 millions en 1889), elle étend ses activités à Glageon et Paris. Sur les documents commerciaux de l’époque, le château est représenté en arrière-plan des usines, contribuant à l’image de marque de la société.

La récession économique des années 1970 a entraîné la fermeture de nombreuses entreprises textiles, affectant profondément l’ensemble du tissu industriel régional. Le quartier de Malakoff devient alors le théâtre d’une profonde transformation urbaine : Les bâtiments d’usine sont démolis pour laisser place dans les années 80 à la construction de logements sociaux. Le château, quant à lui, change de propriétaires et de fonctions à plusieurs reprises : pensionnat, école ménagère. En 2002, après quelques années d’abandon, un architecte et un investisseur parisien entreprennent de l’aménager comme résidence secondaire.

C’est en 2014 que Christian Cambier, descendant de Théophile Legrand, rachète le château et entreprend une réhabilitation respectueuse de son architecture. Le site devient un hôtel trois étoiles, inauguré en 2016, illustrant une reconversion patrimoniale réussie. À travers cette métamorphose, c’est toute une mémoire industrielle qui est réactivée, mêlant patrimoine, tourisme local et valorisation des savoir-faire.