L’industrie textile en Avesnois-Thiérache : une épopée industrielle, sociale et patrimoniale.

Le textile est au cœur de l’histoire économique et sociale de l’Avesnois-Thiérache. Dès le XIXe siècle, cette région rurale du Nord de la France devient un haut lieu de la production lainière, portée par des figures pionnières, des dynasties industrielles et un tissu d’entreprises à la fois puissantes et profondément enracinées localement.

Le véritable tournant débute avec Théophile Legrand, fondateur en 1825 de la première filature mécanique de laine peignée à Fourmies. Inspiré par les modèles anglais, il introduit la vapeur, la mécanisation et une vision entrepreneuriale ambitieuse. Sa réussite entraîne dans son sillage toute une génération d’industriels : les Divry, Hubinet, Falleur, Doyen.. qui transforment les villes et villages de L’Avesnois-Thiérache tels que Fourmies, Wignehies, Glageon, Trélon, Mondrepuis et bien d’autres encore, en centres textiles dynamiques.

Au fil du temps, les entreprises s’agrandissent, se spécialisent (dans les tissus pour confections, uniformes, textiles techniques…) et s’exportent largement. À la fin du XIXe siècle, Fourmies concentre la moitié des broches de peignage de laine françaises. Ces dynasties se distinguent aussi par leurs demeures patronales imposantes, comme le Château de la Marlière à Fourmies ou la Maison Falleur à Trélon, symboles de prestige et de réussite économique.

Confrontés à une forte concurrence étrangère et aux effets de la Grande Dépression (1873-1896), les industriels se structurent en 1874 grâce à la Société du Commerce et de l’Industrie lainière de la Région de Fourmies. Cette dernière joue un rôle clé dans la diffusion des innovations, la défense du libre-échange et la mise en place d’un réseau professionnel solidaire.

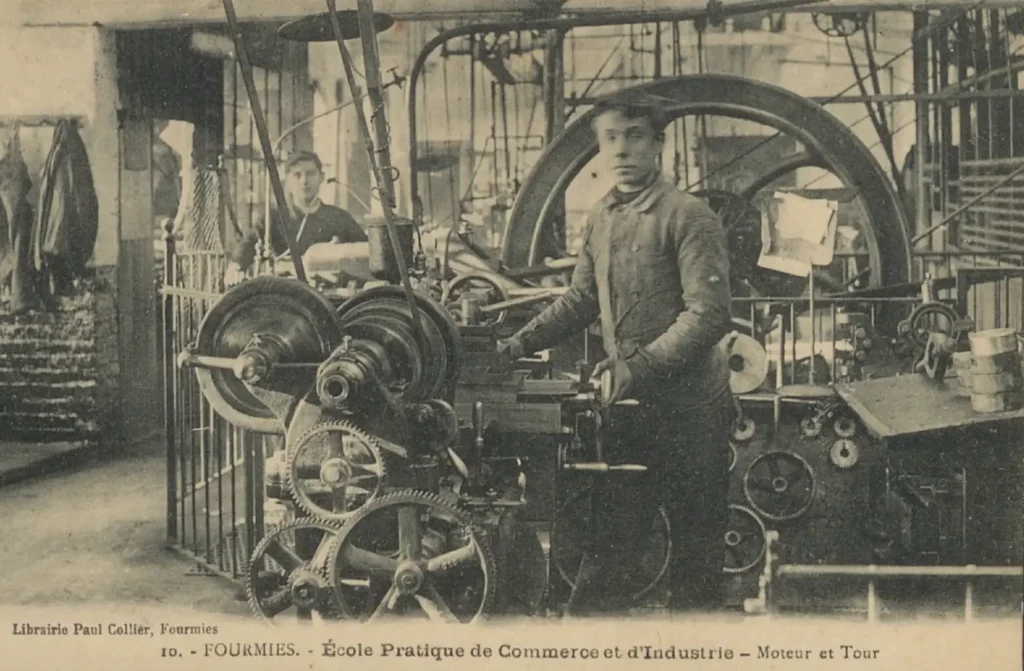

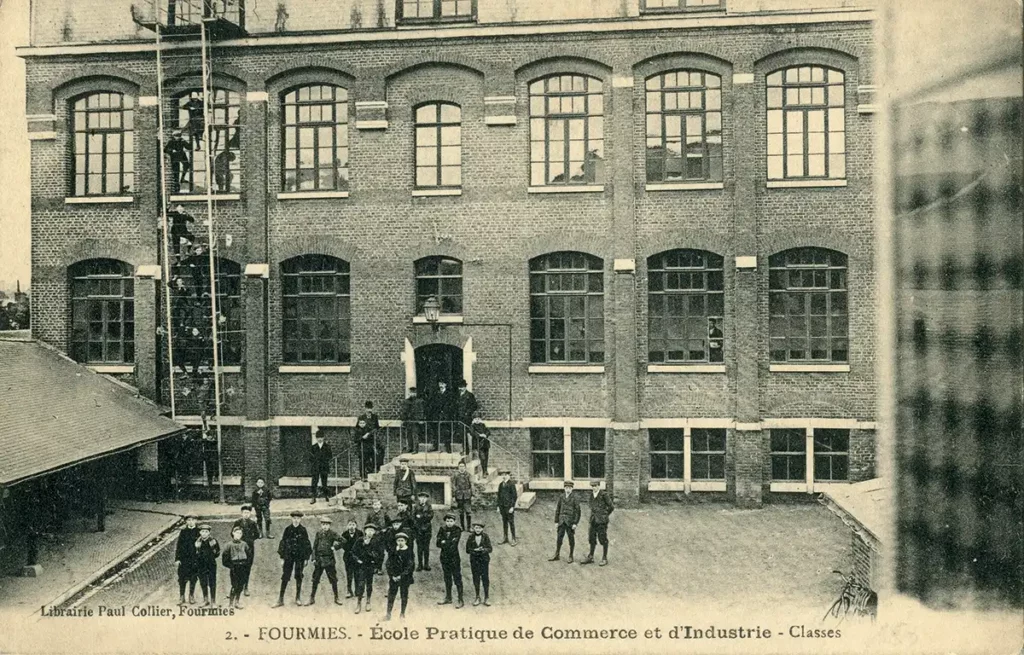

Elle œuvre aussi pour la formation, en partenariat avec la municipalité. Dès 1889, Fourmies accueille une École pratique de commerce et d’industrie, qui forme ouvriers qualifiés, contremaîtres, mécaniciens ou dessinateurs pour le secteur textile. Elle complète un réseau d’écoles manuelles et de cours du soir, financés par les industriels, dans une logique paternaliste et de montée en compétences.

Les deux guerres mondiales marquent durement le territoire. De nombreuses usines sont détruites ou réquisitionnées, comme les filatures Adrien Legrand, Hubinet, ou Falleur, parfois transformées en hôpitaux militaires ou en camps de prisonniers. Pourtant, la plupart renaissent de leurs cendres, portées par la volonté de familles comme les Hubinet, dont Emma, dirigeante pendant la guerre, incarne une forme de résistance économique et morale.